广东省档案馆对在广东举办的六运会、九运会11000多件馆藏档案进行梳理筛选

今年11月,第十五届全国运动会将在粤港澳大湾区盛大开幕,而在此前,广东还曾承办过六运会与九运会。两场体育盛会,不仅创造了多个历史第一,更给此后历届全运会举办带来了深远影响。

在十五运会倒计时100天之际,广东省档案馆对馆藏11000多件六运会、九运会档案进行了梳理筛选,精选出体现广东创新精神的218件档案史料,向社会开放,这也是省档案馆全运会档案首次成规模、成体系向社会开放利用。这些档案从基础设施建设、市场化运作、文化符号打造、粤港澳交流互动、群众参与、科技赋能等六个方面,对两届全运会档案中的创新举措和特色亮点进行了全面系统的梳理、总结和展示。

首开先河:第一个吉祥物和第一次公司化办赛

两届全运会在市场化运作、文化符号打造方面开创了多项先例,例如首次公司化办赛、首次将电视转播权商品化进行交易和开发,并诞生了第一首全运会会歌和第一个全运会吉祥物,深刻影响了此后历届全运会。

1984年6月开始,六运会主办方先后两次征集会歌,经过一年多的征集与遴选,翟琮作词、郑秋枫作曲的《中华之光》从300多首征稿中脱颖而出,成为六运会会歌。

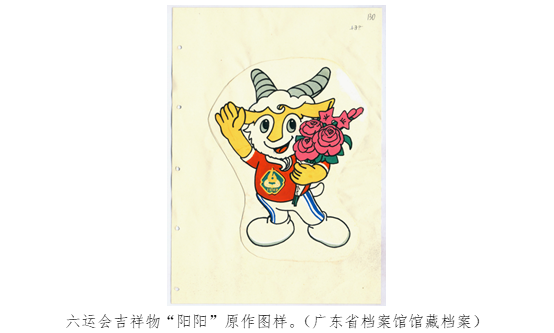

六运会还首次引入了吉祥物概念,以山羊“阳阳”作为本届全运会的吉祥物。这只卡通小羊羔一问世就受到大家的喜爱和社会的广泛好评,此次公布的馆藏档案,便包括“阳阳”珍贵原作图稿。

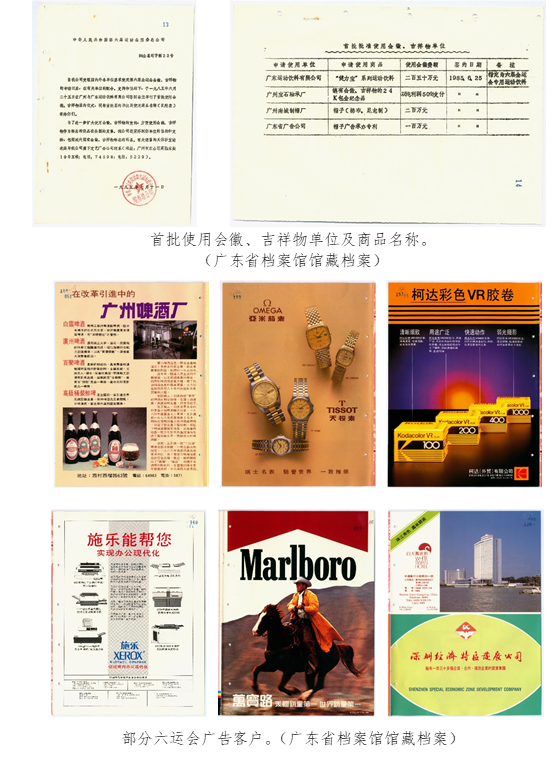

随着六运会赛事项目增多、参赛阵容越来越庞大,办赛成本也大幅上涨。1984年10月26日,广东省政府批准成立第六届全运会服务总公司,这在中国体育史上是第一次,其所属集资、广告、商品、旅游四个公司共为全运会集资6000万元。

为筹集资金,六运会服务总公司首次公开出售会徽、吉祥物的专用权,吸引近百家中外企业踊跃争购,公司最终与国内外92个单位签订合同,六运会会徽、吉祥物的图案第一次通过专利授权的方式用于商品经营,出现在一些产品公司的包装上。

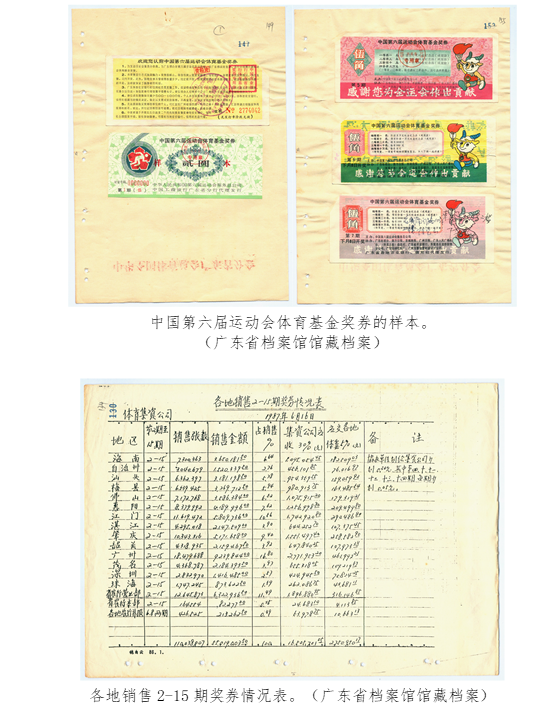

六运会服务总公司还创新性地发行“中国第六届全运会体育基金奖券”,共发行22期、7000万张,成为了广东体彩的前身。

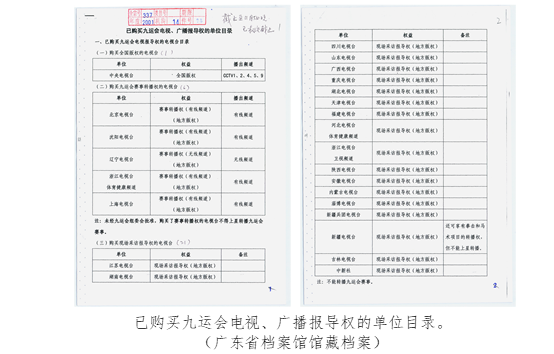

九运会则通过一系列公司化运作,继承并深化了六运会“社会集资”的探索精神,并将其制度化、规范化、规模化,包括首次将电视转播权商品化进行交易和开发。据档案《已购买九运会电视、广播报导权的单位目录》统计,30家电视台购买了九运会电视报导权,10家电台购买九运会赛事广播报导权。

区域协作:粤港澳大湾区广泛参与

粤港澳地缘相近、人文相亲,有着悠久的交流合作历史。立足全运会,粤港澳“以体育为媒”,更加频繁、深入开展体育交流合作。

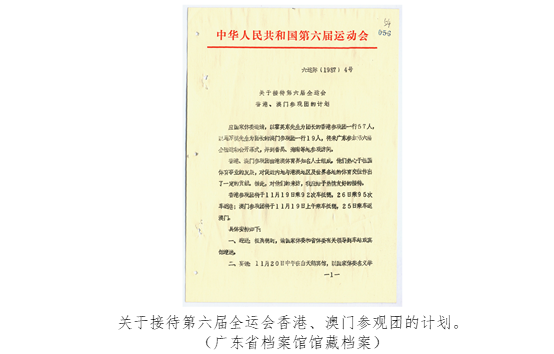

1987年11月,应国家体委邀请,香港足球协会会长霍英东为团长的香港参观团一行57人、澳门知名实业家马万祺为团长的澳门参观团一行19人,到广东参加六运会开幕式。

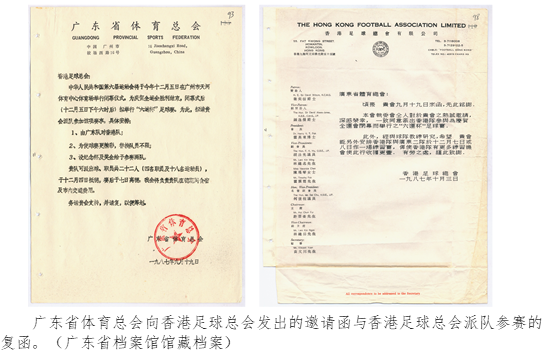

为庆贺六运会胜利闭幕,广东省体育总会邀请香港参加“六运杯”足球赛,香港足球总会派出香港队参赛,这为后续举办“省港杯”等跨境体育赛事奠定了基础。

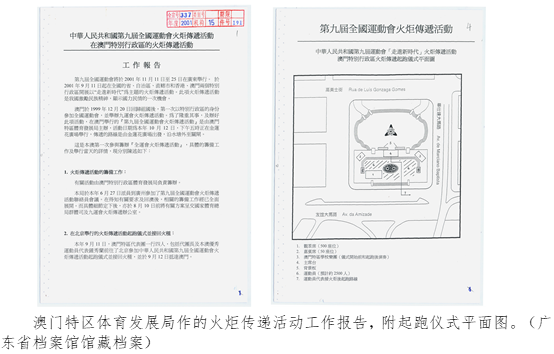

2001年,澳门代表团在九运会开幕式上首次以“中国澳门”亮相,这是澳门在1999年回归祖国后首次参加全运会,此外澳门还承办了九运会曲棍球预赛。九运会“走近新时代”火炬传递活动也在香港、澳门同期举行。澳门特区体育发展局对火炬传递过程做了详细的报告,汇报了火炬传递的筹备工作、起跑仪式、汇集仪式等情况。

而在广东省内,九运会首次实现在设项上全面与奥运并轨,各竞赛项目拆分安排在省属场馆及全省15个赛区举行,实现了办赛模式的创新,极大地激发了全省群众的参与热情。

此次公开的档案包括了省政府与分担承办部分项目的广州、深圳、汕尾、东莞、佛山、中山、湛江、肇庆、清远等赛区的市人民政府签订的协议书,约定各方的主体责任,规范了赛事的筹备工作,提高了工作效率。

九运会还首次实现宽带高速网络传输、远程网络报名注册、网上竞赛成绩信息与比赛现场大屏幕同时发布等,即使在最远的赛区,比赛成绩被现场裁判员确认后不到10秒钟,便可以在任何一台联网电脑上查到。

九运会还举行了首次火炬网络传递活动,根据此次公开的档案记载,电子火炬网络传递活动于2001年9月21日在北京通过点击鼠标的方式启动,随后电子火炬以虚拟地址形式沿京广线的北京、河北、河南、湖北、湖南传递到广东。共有9562万人次通过网站了解了此活动,有1271万人次(其中有11万人次是海外网民)浏览了九运会电子火炬专题网站,极大提高广大人民群众的参与意识。

以赛促城:拓展广州城市布局

作为两届全运会的主办城市,全运会对广州城市建设产生了深远影响,特别是两届全运会的场馆——广州天河体育中心、广东奥林匹克体育中心的建设,有效拓展改善了城市布局,开创了“以赛促城”先例。

坐落于广州市新中轴线上的天河体育中心,是六运会的举办场地,也是改革开放后首个大型体育综合体,开创了同时建成体育场、体育馆和游泳馆三大场馆的先河。

天河体育中心的建成使广州跳出老城区局限,带动天河区从荒芜之地发展为城市金融商业枢纽,以体育中心为原点,催生了天河路商圈等周边商业集群,成为国际品牌进驻、市民休闲与消费的核心区,强化了广州的城市竞争力,开创了“以赛促城”的先河。这次开放的档案记录了这一地标建筑项目从征地到审批立项、从建设到落成的过程。

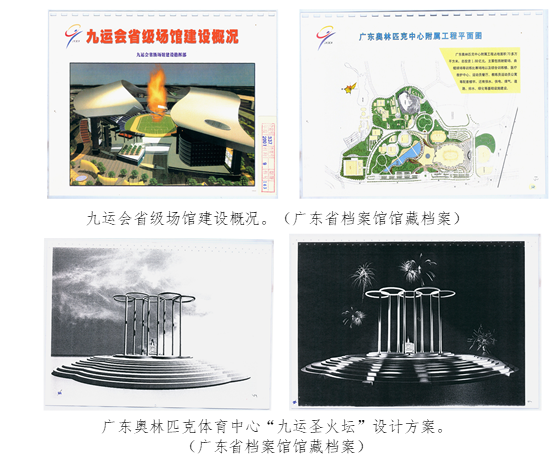

作为九运会的主场馆,广东奥林匹克体育场从1998年12月31日动工到2001年9月30日竣工,创造了国内体育场馆六个“最”:

速度——在国内同类场馆中建设速度最快;

规模——当时国内最大、最好;

设计——最早采用分开的“缎带”式屋顶;

技术含量——电子田径记分系统最先进;

技术水平——电子显示屏效果全国最佳;

舞台——规模最大。

广东奥林匹克体育中心赛后成为集竞技体育、群众体育、旅游观光、医疗康复、休闲娱乐于一体的大型体育文化中心,内设宾馆、新闻会议中心、药检中心等,为市民提供了多元化服务。

文字:南方+记者 汪棹桴 赵媛媛

摄影:南方+记者 仇敏业

剪辑:南方+记者 杨奇

实盘交易杠杆提示:文章来自网络,不代表本站观点。